世界史の常識を覆す日本の縄文時代

2020年11月、かねてからの念願であった青森県の「三内丸山遺跡」を大学時代の友人と共に訪ねることができました。このブログの中でも「NHKスペシャル 縄文奇蹟の大集落」という題名で4年半前にとりあげたことがあります。

日本の「縄文時代」や「三内丸山遺跡」がなぜそんなにすごいのかは、ぜひとも先ほどの私のブログを読んでいただければと思います。

2015年5月、イギリス、ロンドンで行われたオークションで日本の縄文時代の「土偶」がなんと1億9,000万円で落札されました。

世界に誇るべき日本の縄文時代の価値は、土の人形に1億9,000万円の値がつけられた、という事実がその全てを物語っていると思います。

三内丸山遺跡入口にて

縄文時代の定義は諸説あるようですが、今から15,000年前から3,000年ほど前の1万数千年の期間を指しているようです。そのうち三内丸山遺跡は、5,900年前から4,200年前の1,700年間もの間、存在し続けていた遺跡となります。

縄文時遊館

三内丸山遺跡は広大な敷地の中にありますが、敷地内に「縄文時遊館」という近代的な建物があり、そこに博物館、シアター、展示室、体験工房等々の施設があります。

三内丸山遺跡 全体MAP

数多くの重要文化財が展示されていました

縄文ポシェット(重要文化財)

重要文化財である「縄文ポシェット」は、高さ16cm、幅10cmの小さな編みかごです。ヒノキ科の針葉樹の樹皮を縦横に組んだ「網代編み」で作られています。中からは半分に割れたクルミの殻が見つかりました。拾った栗やクルミの実を腰にぶら下げたポシェットの中に入れていたのでしょう。

ヒスイの大珠

三内丸山の縄文人は、600キロメートル離れた新潟県糸魚川周辺から運ばれたと思われるヒスイの原石を加工し装飾品を作っています。ヒスイは非常に硬い石で、その加工には熟練した技術と知識が必要です。

大型板状土偶(重要文化財)。全長32cmで板状土偶の中では国内最大級

ムンクの「叫び」を連想させる、この大型板状土偶ですが、縄文時代の土偶の顔の表情はいつ見ても不思議な驚きを覚えます。5,000年前の縄文人たちは、いったい何を思いながらこのような土偶を作っていたのでしょうか。

「さんまるミュージアム」内の様子

「さんまるミュージアム」内の様子

「さんまるミュージアム」内の様子

竪穴建物の中での人々の暮らしの様子を再現

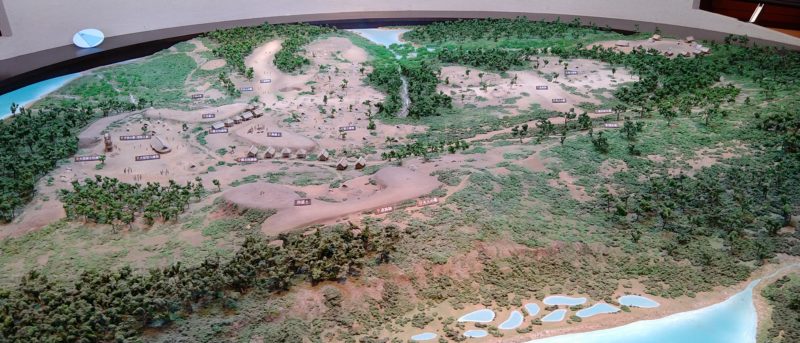

縄文時代の人々の暮らしを想像して作られた模型がありました。残念ながら縄文人は文字も壁画も残さなかったので、当時の人々の暮らしを具体的に知ることは難しいでしょう。しかし、研究者の皆さんが、数多くの遺物を科学的に検証して、従来の想像以上に彼らは高度な文明を持っていたことがわかり始めています。研究そのものになにか古代のロマンを感じますね。

縄文ビッグウォール—壁面に縄文土器のかけらを約6mの高さに散りばめられています

一般収蔵庫—高さ約4mの棚に、土器を並べて収蔵する様子が見学できます

三内丸山遺跡全体を概観できる模型

南盛土—大量の土器や石器、土偶やヒスイ製の玉などが土と一緒にすてられ、約1,000年間で丘のようになりました。

「時遊トンネル」をくぐり5,000年前へ

「縄文時遊館」の見学を終え、ガイドさんの案内にしたがって私たちは「遺跡」のあるムラへと向かいました。

建物と外との間に「時遊トンネル」と呼ばれる通路があり、床に5本の線が引かれていました。ガイドさんによると1本が1,000年、つまり私たちは今から5,000年前の世界へ足を踏み入れました。

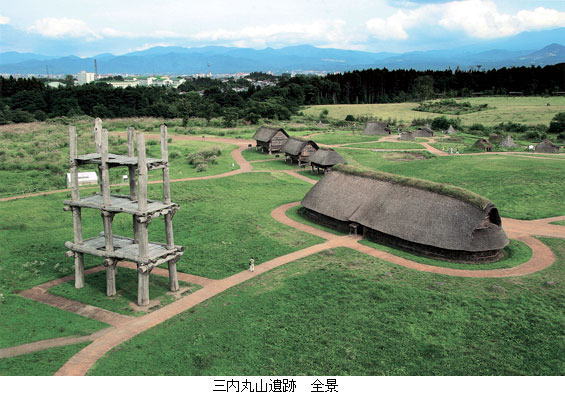

ムラのようす

ムラは青空と緑に覆われた気持ちの良い広い空間の中にありました。ガイドさんによるとこの三内丸山では最盛期には、400人ほどの人々が暮らしていたと推定されているようです。

竪穴建物(復元)

竪穴建物の中に入ってみました。この中で4~5人の人が生活していたと考えられているようです。

一瞬の静寂さの中に湿度を感じる独特の土と草の臭いを感じ、やがて暗闇に目が慣れてくるとむき出しの土の床が見えてきました。やはり百聞は一見に如かずです。現代人から見れば、縄文人の日常生活はやはり厳しいものがあったでしょう。5,000年の時の流れを感じました。

堀立柱建物(復元)

掘立柱建物は、食物などの貯蔵庫として使われていたと考えられています。床が木材のため、家の中で火を使うことができないからです。

大型掘立柱建物(復元)

さて、いよいよこの三内丸山遺跡の主役とも言える大型掘立建物の前にやってきました。人と比べるとその大きさがわかると思います。

大型掘立柱建物(復元)

さらに近づくと迫力満点です。

大型掘立柱建物の前で—その大きさをわかってもらえるでしょうか

実際この建造物が何に使われていたかは、はっきりとわかっていないそうです。宗教的儀式に使われていたのか、海からも見えるように作られたランドマークなのか・・・。そのため屋根があったかどうかもわからず現在は屋根なしのむき出しとなっています。このてっぺんから大海原を眺めた縄文人たちはいったいなにを思ったのでしょうか。

大型掘立柱建物跡

大型掘立建物が実際に建っていた場所です。この6個の穴にそれぞれ直径1メートルのクリの巨木が入っていました。

大型竪穴建物(復元)の前で

三内丸山遺跡で最大規模を誇る大型竪穴建物です。長さが約32メートル、幅が約10メートルもあります。集会所や共同作業所などに使われていたと考えられているようです。

大型竪穴建物(復元)の中の様子—300人の人が入れるそう

中に入るとさきほど入った1家族用の竪穴建物とのけた違いの大きさに圧倒されます。天井はとても高いため、2階もあったのではないかと考えられているようです。

大型竪穴建物(復元)の中の様子

このように縄文時代の人々は、高度な土木建築技術を持っていただけでなく、ポシェットを編み、ヒスイの装飾品を作るような繊細な技術も持ちあわせていました。

食事は、動物の狩猟、魚介類の捕獲のみならず、クリ、クルミ、イモ類、山菜、豆類、ひょうたんなどを栽培していたようです。また、果実酒を作っていたとも考えられています。この点だけを見ても彼らが決して野蛮な「狩猟民族」ではなかったことを知ることができます。

また、今回ガイドさんの説明で印象深かったのは、「この三内丸山では数多くの遺物が見つかっているが、そのなかから一つも武器が見つかっていない」との話でした。

今から3,000年ほど前に大陸より伝えられた稲作が日本に定着するまで日本人は「狩猟採集民族」でした。それが農耕により人々に貧富の格差が生まれ、争いが始まり、やがて戦争となり、支配者と被支配者という階層が生まれ始めました。

縄文人は非文明人だったから、欧米や中国に比べ農耕を始める時期が遅かったのではなく、そもそも農耕など始める必要がなかった・・・だから、あえて拒否していたのかもしれない。私はそう考えています。

従来世界史の「常識」では、「狩猟民族」は一カ所に定住することなく各地を放浪し、無知で野蛮な半分獣のような人々でした。その「常識」を今、日本の縄文時代が覆し、世界中の考古学者たちを驚嘆させています。

-scaled-1.jpg)