Column

| 第63回 がんと老化について(後編) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <質問> 本羅先生、こんにちは。先日、市役所から”がん検診”の案内が届きました。今は地方自治体が、こういう検診を市民に連絡しているんですね。保険会社のCMで見るくらいで、がんに自分が罹る可能性なんて、これまでマジメに考えたことがなかったので、ちょっとビックリしました。一定の年齢から、みたいですが、そういう検査をした方が良いほど、日本では、がん患者って多いのですか?(神奈川県 H.A.)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <回答> 前回は、がんについて、主に生物学的あるいは基礎医学的な説明をいたしました。後編では、おさらいを兼ねて、「がん」の生物学的な意味に触れてから、疾病としての「がん」に話題を移し、治療や予防などについて、できるだけ広く、かつ平易に解説したいと思います。 がんと多細胞生物の宿命 前回解説したように、がんが細胞分裂の制御に関する病気であることは、ある意味で多細胞生物としての宿命と言えるかもしれません。 生命は、たった一つの受精卵から始まり、その細胞が分裂を繰り返して数を増やしていきます。やがてそれぞれの細胞が特定の機能を持つように分化し、組織や臓器を形成します。こうして、細胞レベルから組織、臓器レベルまで、複数の層にわたるネットワークを作り出し、身体全体の機能を調和させることで、一つの生命体として存在するのです。 また、成長に伴って身体が大きく育つ過程でも、この細胞分裂の制御は不可欠です。これこそが多細胞生物の特徴なのです。 老化とがん しかしながら、現代において、永く歴史を紡いできた生命体としての私達、人類は、おそらく誕生以来、想定外の事態への対応を試みています。それは「老化」です。より正確には、「繁殖期を過ぎてからも生き続けること」です。 そもそも、多くの生物は、自らの誕生から、成長して性徴を獲得し、次世代を誕生させると、生物種のレベルでは(言葉は悪いですが)お役御免となります。身体機能を調和させるためのメカニズムは、遺伝子レベルから、時間経過によって綻びが生じますが、世代交代まで維持できるメカニズムであれば、生物種として問題ないのです。 そして、突然変異を含む遺伝子の障害が蓄積することは確率的な問題で、多い/少ない/早い/遅いの差こそあれ、誰しも時間とともに積み重なり、増加の一途を辿ります。だからこそ、前回も述べたように、がんは老化現象の一部なのです。

がん治療の現状と限界 現代の科学は、まだ生命のすべてを解明できていません。細胞から生物種に至るまで、生命の調和を完全に記述することは、いまだに難しいのです。がんの研究は、この生命科学の最前線に位置しています。そのため、がんの根治療法が確立されていない現状は、現代科学の限界を示すものといえるでしょう。 しかし、科学が進歩し続けている限り、がん治療の答えも見つかる可能性があります。私たちは、その可能性を信じて努力を続けなければなりません。病に苦しむ人々を前に、手をこまねいているわけにはいきません。そのために、臨床医学と、それを支える基礎医学が存在しているのです。 EBM(科学的根拠に基づく医療)の役割 「医学が病との戦いであるなら、それは敗北の歴史である」と嘯(うそぶ)く人もいます。しかし、これは逆に、敗北から学び続けた先人たちの苦闘によって、今の私たちが「老化」に挑むほどの科学を手に入れつつあるという意味でもあります。 まだまだ学びの果ては遥か彼方ですが、辿る道に間違いは無いはずです。本コラム第58回でお話したように、科学とは「仮説/検証/評価」を繰り返す方法論ですし、方法論の中には「仮説を疑えること(反証可能性)」と「否定し尽くされない限り仮説を正しいと扱うこと」が含まれます。 論語に曰く「過(あやま)ちては改(あらた)むるに憚(はばか)ること勿(なか)れ」が誠実に守られる限り、一足(いっそく)飛びとはいかずとも、科学は王道を歩み、医学が勝利に躙(にじ)り寄る武器となるでしょう。 実際、現代医学は、科学的な根拠(scientific evidence,(注1))を基礎に据えています。そのことを"evidence-based medicine"、略してEBMと言います。

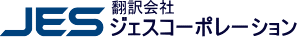

がんの治療法とその選択 本コラム第28回でも述べましたが、医学的な推奨事項を決定する上での最重要データである、標準治療(standard of care/standard therapy/best practice)や診療ガイドライン(Medical guideline)は、微(び)に入(い)り細(さい)を穿(うが)つEBMの最高峰と考えて良いでしょう。もちろん、先ほど述べたように、がんとの戦いにおいては道半ばです。ただし、現時点で最善なことも間違いありません。 ちなみに、「標準治療」という言葉、もう少し良い日本語の言い換えはないものか、と個人的に考えています。というのも、「標準」という日本語は「平均」「基本」「基準」という意味から、転じて「普通」や「特別感のない」というイメージで受け取られやすく、「病気の治療」という、一般の方にとって「人生における特別な事態」では、逆に、マイナスなニュアンスとなるのかもしれないな、と思うのです。 「あなたや私、そして多くの人々にとって、最も効果的な治療法」という「標準治療」の意味は、おそらく、英語の”best practice”のようには伝わりませんよね。実際、誰しも「特効薬」や「最新の治療法」の方が魅惑的に聞こえるはずです。 しかし、どのような治療法も、「標準治療」より優れていることが証明されなければ無意味、いや、場合によっては有害です。言葉を悪くすれば、「最新の治療法」とは「開発途中の人体実験」に過ぎないですし、本当に「特効薬」なら「標準治療」に採用されるはずですから。「標準治療」、それは、科学的な誠実さに裏付けられた「現在、最高水準の治療法」なのです。 がんの進行とステージ分類 一口に「がん」と言っても、その病態は様々です。ただし、正常な細胞が悪性新生物と化した後、病気として進行する度合いには、腫瘍(細胞塊)の大きさや周囲の正常組織との関係等によって、一応の目安があり、5段階の「ステージ」に分類されています。代表例として「癌腫(上皮組織の悪性新生物)」の進行を見てみましょう(図1)。

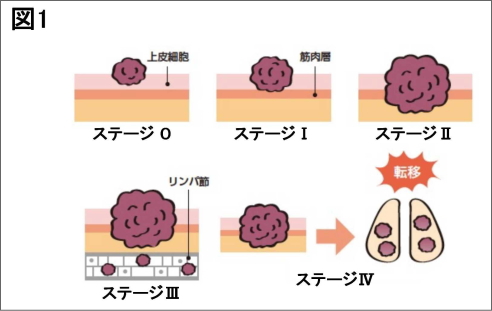

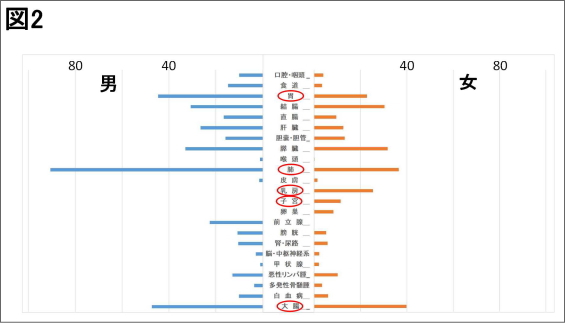

ちなみに、前回の本コラムでは、腫瘍の悪性と良性を「すぐさま生命に支障があるか否か」の違いと説明しました。 つまり、同じ腫瘍でも、大きさの進展や転移の状況が無い/少ない/遅い場合は、良性と判断して様子を見ます。いわゆる「経過観察」ですね。ということは、この「悪性」と「良性」は、あくまで臨床的な判断で、悪性新生物の性質とは無関係です。 基礎医学的ないし生物学的には、悪性新生物の性質を分類するために、異型度(atypia)と分化度(differentiation)という形態学的な考え方を用います。 異型度の高低は、どのくらい正常な組織や細胞から変わっているのか?(正常からの乖離性)を意味します。 一方、分化度の高低は、逆に、どのくらい正常な組織や細胞に似ているのか?(正常との類似性)を意味します。 正常な組織なら形の揃った何種類もの細胞が理路整然と並んでいますが、異型度が高く、分化度が低い(≒未分化)と、細胞や組織の形が歪む/大きさが不揃い/並びがバラつく等、いわゆる細胞や組織の「顔つき」が悪くなります。 一般的には、こうした高異型度ないし低分化度の腫瘍は、増殖しやすく(大きさの進展が早い)、広がりやすい(周囲への浸食や転移が早い)という傾向が強く、臨床的には「悪性度が高い」と診断されます。 また、異型度や分化度は、治療前には治療効果の予測、治療後には治療そのものの評価にも用いられます。 がん治療の選択肢 がんの種類やステージが分かれば、次は治療です。がんの治療法には、大きく分けて3種類あります。「外科手術」「放射線治療」「化学治療」です。それぞれにメリット/デメリットが有り、状態に応じて最適な治療法が選ばれ、組み合わされます。 以下、簡単に説明します。 1.外科手術 腫瘍部分を切り取る治療法で、体内から悪性新生物を完全に除去できるという意味では最良の方法です。ただし、正常組織への侵襲が必須ですし、目視できない微小な細胞や未発見の転移には、別の対応が必要になります。 2.放射線治療 身体の外から(あるいは原発巣の付近に放射性物質を入れて)、遺伝子に影響を与える放射線を当てることで、細胞としての悪性新生物を壊死(necrosis)させる治療法です。外科手術のような身体への侵襲はありませんが、放射線は周囲の正常組織にもダメージを与えるので、全く問題が無いわけではありません。 3.化学治療 いわゆる、抗がん剤(anticancer drug, carcinostatic substance)による治療法です。悪性新生物の細胞増殖を抑えたり、関わるホルモンを抑えたり、免疫に関わるタンパク質や抗体に作用したり、と様々な作用機序を持つ薬品を組み合わせて治療します。全身性に作用するので、目視できない微小な細胞や未発見の転移にも対応可能です。しかし、作用機序が正常組織に与える影響の大きさが難点です。 いずれにせよ、がんの治療法とは、悪性新生物と化した細胞塊や組織を取り除く/減らす/増えなくすることにあります。しかし、現状、どの治療法も、副作用が大きいことが問題です。なぜなら、名こそ変われど、悪性新生物は、私達の身体を構成する細胞や組織の仲間であることに変わりなく、正常も悪性も身体の中で同時に混ざり合っているからです。 がん治療の副作用とその理由 言い換えると、次のようにまとめられます。 ●一般に、治療法には、疾病の原因だけを選んで攻撃することが必要。 ●しかし、悪性新生物と正常細胞との違いは微妙で、現状、悪性新生物だけを選り分ける治療技術は不完全。 ●よって、悪性新生物だけを対象に治療することは、とても難しい。 ●そのため、正常な細胞や組織も、治療の巻き添えでダメージを受ける。 これが、今現在、がんの治療法で副作用が重い、一番の理由です。どの治療法を選ぶにせよ、副作用を避けられないのであれば、がんが小さく、かつ広がらない内に治療する方が、負担は少ないはずです。正常な細胞や組織に対する侵襲は、できる限り減らすに越したことはありませんよね。 一般に、疾病が「治療によって完全に治ること」を治癒(cure)と言いますが、少なくとも「症状の消失」や「異常な検査数値の改善」に至ること、つまり「病状が安定して臨床的に問題がない状態」になることを寛解(remission)と言います。基本的に、疾病を治療する指針の多くは、まずは寛解を目指します。 5年生存率とがん治療 特に、がん治療の指標となるのが、5年生存率(five-year survival rate)です。5年生存率の一般的な意味としては「疾病の診断/治療から5年経過した生存患者数の割合」です。つまり、医学的な統計を元にした、治療成績の客観的な評価です。 もちろん数値が高いほど、予後(≒治療後の状態)の良い患者が多い、つまり、効果的な治療法という意味になります。がんの場合は、治療を受けて、寛解から5年後に再発/転移がないことを治癒とみなしているので、患者の予後を推し量る指標となります。 ただし、統計とは「集団としての患者群を対象とした数値」であり、単純に個々の患者の予後/余命として流用できないことには、注意が必要です。 ここまでのお話から、がんには早期発見/早期治療が大切なことは明快でしょう。ゆえに「がん検診を積極的に行うべき」ということも、皆さんの腑に落ちると思います。 とはいえ、疑心暗鬼になって、無闇矢鱈と検診を繰り返しても仕方ありません。不必要な検査が身体に負担をかけては、本末転倒ですからね。 ここで、改めて「がんは老化現象の一部」であることを思い出してください。がんは年齢を重ねると発症しやすくなります。そして、その発症する頻度(罹患率)は、臓器や組織毎に、年齢/性別で医学的な統計が取られており、部位別での死亡率にも統計があります(図2、図3)。

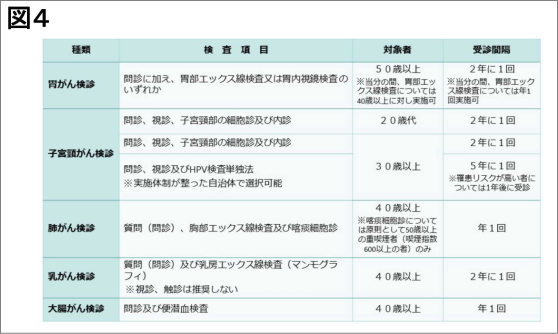

医学的な戦略としては、「死亡率の高い部位」に対して「罹患率の高まる年齢」で検査すれば、コスパが良いのでは?と、直感的に納得できるでしょう。実際、国の進める「がん検診」が、そうなのです(図4)。

がん検診の種類 本コラム第11回では、臨床検査について「医師が診断・治療し、看護師が適切に看護する」ために行うと説明しました。これに対して、検診は「患者を見つける」ために行うものと考えて良いでしょう。いわゆる「スクリーニング(screening)/ふるい分け」です。 がんが老化現象である以上、罹患者数を劇的に減らすことは難しいですが、少なくとも、適切なタイミングで、がん検診を多くの人々が受診することにより早期発見し、早期治療することで、各がん治療の副作用も軽くなるはずです。もしも気になる症状があるなら、検診の時期を待たずに医療機関を受診するのが良いでしょう。 それによって、早期発見につながる例もあるようです。一人々々が、少し意識することで、結果として、がんによる死亡者数を大きく減らすことになるでしょう。ただし、最近よく見かける民間の検査(自分で採血したり、採尿したり、など)の多くは、好ましくありません。 科学的な根拠のないことが、ほとんどだからです。医療機関で、最適な検査を受けてください。 がんの予防と実績 さらに進んで、がんの罹患率を下げる、つまり、がんを予防することはできるでしょうか? 前回の本コラムでは「炎症を防いで余計な細胞分裂を増やさないことが、がんを予防すると考えて良い」と述べました。 炎症を防ぐということは、要するに「細胞や組織に、余計な刺激を与えず、傷つけない」ということです。であれば「細胞や組織を刺激する/傷つける」ものを避けることが、がんの予防になるはずです。 これについては、一部のがんで、既に実績が上がっています。実は、先の「がん検診」の項目となっている、胃がんと子宮頸がんです。 胃がんのリスクを上げる要因としては、喫煙/高塩分食品/ヘリコバクター・ピロリ(注5)の感染が挙げられます。つまり、禁煙/塩分控え目/ピロリ菌の除菌が、胃がん予防に有効ということです。

特に、塩分の高い食生活やピロリ菌が胃壁に起こす炎症は慢性的なので、胃がんのリスクが高まります。喫煙は、直接的には肺がんのリスクを上げますが、そもそも、タバコに含まれる発がん物質は多様で、細胞を悪性新生物と化する遺伝子にスイッチを入れる可能性の高いことが分かっています。ですから、胃がんに限らず、がん全般のリスクを上げるとお考えください。 子宮頸がんの予防 次に、子宮頸がんです。子宮頸がんのリスクを上げる要因としては、明確なことが分かっています。それは、ヒトパピローマウイルス(HPV, (注6))の感染です。HPVの感染を防ぐには、性行為の際に正しく避妊すること(注7)、そしてHPVワクチンを接種することです。

子宮頸がんは、別名マザー・キラー(mother killer)とも呼ばれます。これには2つの意味があります。1つは「子供から母親を奪う」ということ。もう1つは「女性から”母となる機会”を奪う」ということです。20代から50代と、比較的早く幅広い年齢層で、罹患率が高まることから、多くの人々を悲しませる疾病です。 しかし、優秀なHPVワクチンが開発されたことで、母を奪う悲劇は、一部の例外を除いて、世界中で終演に向かっています。もちろん、ワクチンで罹患率を下げるだけでなく、がん検診を組合わせることで早期発見/早期治療を行い、飛躍的に死亡者数は減りました。 悲しいかな、その例外は、日本です。日本では、反ワクチン団体が、行政を動かしてしまったため、HPVワクチンの接種率が極端に低いのです。HPVワクチンの副反応が原因とされる体調不良が多発したことから、マスコミでも大々的に取り上げられ、センセーショナルに報道されました。しかし、実際は、HPVワクチンと体調不良には因果関係が認められず、副反応とするには科学的な根拠に乏しいと世界的には考えられています。むしろ、副反応とみなすことで、本当の病因を見失うことになってしまうケースが、ほとんどでしょう。 現在、HPVワクチンの定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)で接種できなかった方に、公費でのキャッチアップ接種が行われています。 平成9年(1997年)4月2日~平成19年(2008年)4月1日が誕生日の女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方は、接種をご検討ください。無料の接種期間は令和7年(2025年)3月までありますが、3回の接種を終えるまでに6ヶ月必要ですので、もう、あまり時間は残っていません。 患者ガイドラインと今後の展望 その他にも、患者数の多いがんについては、医療関係者に向けた診療ガイドライン(EBMの最高峰/科学的な信頼性のお墨付き)を元にして、一般の患者や家族に向けた「患者さんのためのガイドライン」「患者さんのためのガイドブック」なども作られています。各がんの状態変化や検査、治療などの解説が掲載されています。 さて、冒頭に述べましたが、がんの研究は、生命科学の最先端です。再生医療や老化現象の研究にも関わります。研究の完成は、まだまだ遠い先とはいえ、その成果は、着実に医学ヘ反映されています。 結論:不老不死と現代の挑戦 古来、権力者が最後に望むと言われるのが不老不死です。不死ならずとも、一般市民が、不老をアンチエイジング(anti-aging, 抗老化)という呼び方で求めるようになった現代の風潮には、ある意味で凄い時代になったものだと思わずにはいられません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||