第79回 抗菌薬と薬の歴史(完結編)

|

<質問>

本羅先生、こんにちは。この間、いつも元気いっぱいの祖母が、何年ぶりか分からないほど久しぶりに風邪気味で、まさか新型コロナに感染したか、いや百日咳か!?と、慌てて病院に連れて行きました。幸いにも色んな検査は全て陰性で、ただの風邪だったようです。ホッとしました。

処方箋をいただいて、薬局に立ち寄った帰り、どうも祖母がプリプリと怒っていて、「どうしたの?嫌なことあった?」と尋ねると、

「なんだい、あの病院の先生は。薬を出すのをケチってんじゃないかねぇ。全然、少ないよ。ほら、抗生物質とかさ、解熱剤とかさ、何もないじゃない。昔は、もっといっぱい薬を貰ったのよ?」

と、まくし立てました。私が、

「えぇ、何それ!? おばあちゃん、そもそも、そんなに熱は高くないよね(苦笑)。薬もタダじゃないんだし、飲まずに済むなら、その方が良くない? 」

と答えたのですが、イマイチ納得いかないようで、ブツブツ言いながら帰宅しました。ていうか、おばあちゃんの若い頃は、風邪くらいで、そんなに、お薬たくさん出ていたんですかねぇ……。むしろ私は、あまり飲みたくないのですけど。

そういえば、本羅先生はコラムでお薬の飲み方を注意されていましたね(第74回)。お薬の話、もう少し詳しく聞いてもいいですか?(東京都 I.K.)

|

<回答>

4回に渡る初の長編、何とか完結編です。

それでは、前回までのおさらいから。

現代のおサルさんが薬用植物を利用することからしても、人類の進化と医薬の関係は、太古の昔に始まるようです。70~80万年前から使い始めた火を10万年前には自在に使いこなし、3万年前には外科手術で足を切っています。金属やガラスを溶かして加工した紀元前3000年頃は、都市化が進んで古代文明の時代。ユーラシアの東西で、各々の文明が、薬の知識を書き残しました。

「薬」をテーマに、現代科学の背景である西欧史を眺めていますが、その科学の風が最初に吹いたのは、「古典古代(Classical Antiquity, 古代ギリシア/ローマ)」のヘレニズム文化(Hellenism, ギリシア主義)でした。しかし、学術の麦穂は、ゲルマン人の大移動とキリスト教の大きな風に倒伏(とうふく)し、中世が始まります。

キリスト教の激しい正統派争いが、異端派とともに古典古代から続く学問を迫害/追放した結果、中世ヨーロッパの医療は廃(すた)れます。これをペルシア地域で勃興(ぼっこう)したイスラム勢力が吸収しました。ユーラシアの東西と交易する立地の良さで、勢いを増すイスラムは、異文化の知をアラビア語に翻訳/蓄積して発展させます。そして、後世にヘレニズムや自他の文明/文化をつなぐ役を果たしました。

中世ヨーロッパの修道院に隣接する「施療院(せりょういん, hospice)」は、現代的な病院の由来ですが当時の医療は貧弱で、介護/介助が中心でした。それがイスラム文化で「薬局(Pharmacy)」を併設する、現代的な「総合病院(medical

center)」に変貌(へんぼう)、さらに「大学病院(university hospital)」のような学術研究施設に発展します。イスラムで様々な学問が興隆(こうりゅう)する中、科学史で無視できない技術/思想が芽吹きました。「錬金術(alchemy)」です。現代の「化学(chemistry)」の語源ともなる、過渡期の学術ですが、彼ら「錬金術師(alchemist)」の試行錯誤は素晴らしかった。特に、私たちが愛飲する蒸留酒は、彼ら無くして存在しませんからね(笑)。

閑話休題。11世紀あたりから、ゲルマン人キリスト教徒がイスラム勢力を押し返します。それに伴い、イスラム文化を通じて、西欧がヘレニズム文化と再会しました。学術的には、11世紀に西欧初の総合大学が開校し、以降、今も世界に名を轟(とどろ)かす有名大学が各国で建設されます。また、13世紀には、医薬品取扱いの現代化、医薬分業が始まりました。

しかし、14世紀、大飢饉と百年戦争に黒死病(Black Death)が重なり、西欧社会は大打撃を被(こうむ)ります。生死の境に立つ人々、政治的/宗教的な指導者の権威は失墜(しっつい)しますが、一方で、人間本来の感情/思考/理性を肯定する「ルネサンス(Renaissance)」が始まり、15~16世紀で「世界観の多様化」へと進みます。さらに「大航海時代(Age of Discovery)」が「未知なる世界」を広げました。加えて、キリスト教が「宗教改革(Reformation)」で揺(ゆ)らぎ、学術に対する宗教的統制が緩和(かんわ)します。近代の扉が開きました。

ここから、完結編です。

顕微鏡と化学が拓いた生命観

ルネサンスに始まる「理性による真理の探究」は、普遍かつ不変な理性、「啓蒙思想(けいもうしそう, Enlightenment)」に続きます(本コラム第58回)。宗教改革と大航海時代から、人々は既存の権威と定説を疑い、観察と実験により事実で再解釈し、何より「未知を既知にする感動と方法」を手にしました。これは、17世紀、自然科学(natural science / science)に結実します。まさに「我思うゆえに我あり(注1)」、「知識は力なり(注2)」です。

|

| (注1) |

我思うゆえに我あり(I think, therefore I am. /ラテン語: Cogito ergo sum /フランス語:Je pense, donc je suis)

「近代哲学の父」と称される合理主義哲学の祖、フランス出身の「ルネ・デカルト(フランス語:Rene Descartes)」が、著書「方法序説(Discourse on the Method /フランス語:Discours de la methode)」に提示した、有名な命題(真偽の判断対象)。「信仰」ではなく「理性/思考」を知的行為の第一原理とする考えを端的に表す。当時、学術にはラテン語の使用が主流だったが、「民衆に広く読まれるように」と、フランス語で執筆したと伝わる。文芸作品を含め、母国語での執筆は、ルネサンス期の特徴。 |

| (注2) |

知識は力なり(knowledge is power/ラテン語:scientia est potentia):

イングランド(現イギリス)の哲学者「フランシス・ベーコン(Francis Bacon)」の思想を表す名言。観察/実験して得られた「結果」から「原因」を推測、その因果関係を「知識」とし、意図する「結果」を得るための道具(=「力」)とする、という主張。「知る行為(knowing)」から得る「知識(knowledge)」が、「知恵(wisdom)/機知(wit)/知性(intelligence)」などと異なることに注意。前半の「因果関係の推測」は帰納法(Induction)、後半の「既知の因果関係による他条件での推定」は演繹法(deduction)である。ちなみに、ラテン語の「知識(scientia)」は、英語「科学(science)」の語源。 |

17世紀に始まる「自然科学」。教科書的には「天文学(天動説から地動説へ)を始めとする、数学と物理の話題」が必須ですが、「薬」がテーマなので割愛し、2点だけ、重要な物理の発明に触れておきます。それは光学(optics)に派生する「望遠鏡(telescope)」と「顕微鏡(microscope)」です。「精神/心の自由」に加えて、「目に見えない大きさ/小ささ/遠方の存在」という「世界の見え方」の拡張と気づきは、現代科学(modern science)の発展を後押ししました。特に「顕微鏡」での「細胞(cell)」と「微生物(microorganism/略語:microbe)」の発見は、後述する「感染症(infectious diseases)」の概念と繋がります。

「錬金術」から転じる素朴な化学は、17世紀に、二酸化炭素(carbon dioxide, 分子式:CO2を見つけて「ガス(gas, 気体)」と名付け、18世紀には、水素(Hydrogen, 元素記号:H)や酸素(oxygen, 元素記号:O)、窒素(nitrogen, 元素記号:N)を発見し、燃焼(光と熱を伴う化学反応)が「激しい酸化(酸素原子の結合/水素原子の分離)」であることや、化学反応の前後で元素の数が変わらないこと、いわゆる「質量保存則(Conservation of mass)」を導きます。ここからは、現代化学と呼べるでしょう。続く19世紀には、生命活動が「生気(vital spirit / vital spark)」ではなく、タンパク質の酵素(こうそ, enzyme)を触媒とする化学反応と分かりました。それまでの疑問は、生命活動に必要な「生気」とは何か?だったのです。現代の私たちが中学高校で習う教科書の中身が解明されはじめ、オカルト(occult,

隠された知)の暴(あば)かれる時代が始まりました。

医学史としては、ジェンナー (Jenner)の種痘開発(ワクチン)が18世紀、「近代細菌学の父」と呼ばれるパスツール(フランス語:Pasteur)とコッホ(ドイツ語:Koch)が活躍し、ワクチンが予防接種となって、免疫学の始まりが19世紀です(本コラム第65回)。外科手術における全身麻酔の開発も19世紀ですが、麻酔のことは本コラム第54回を参照いただき、歴史は機会を改めます。医学/薬学に連なる細菌学/免疫学は、「感染症」という概念を背景にします。つまり、流行病/伝染病は「病原体(pathogens)」が原因で、古代から定説の「瘴気(しょうき, (注3))」ではないのです。

|

| (注3) |

瘴気(miasma):

吸い込むと病気になる「悪い空気」。「汚い腐った沼地」から発生し、その病人/遺骸からも発する。英語表記「ミアズマ(miasma)」は、古代ギリシア語の「汚れ(よごれ)/穢れ(けがれ)」に由来。 |

産業革命とエネルギー変革

西欧史の18~19世紀は、何より「産業革命(industrial revolution)」でしょう。「蒸気機関(Steam engine)」を代表とする、エネルギーや動力の変化です。言い換えると「社会の工業化」、つまり生産工程(手作業の機械化)と移動手段(馬車/牛車/帆船から鉄道/蒸気船)、エネルギー資源(木材/木炭から石炭/コークス(注4)/石炭ガス)の技術革新でした。

|

| (注4) |

コークス(ドイツ語:Koks /英:coke /和名:骸炭(がいたん)):

純度の高い炭素結晶の塊。軽量(石炭の約1/5)かつ高火力な燃料。木材を木炭にするように、石炭(coal)を乾留(かんりゅう, dry distillation)して得られる。ちなみに、乾留は、密閉庫内で強熱した固体から、揮発(きはつ)成分を分離すること。まさに「乾いた(=固体の)蒸留(distillation)」。 |

始まりは、現イギリスの綿工業からです。理由は、毛織物産業と違って、綿工業が新しい国内産業だったこと。つまり保守的なギルドが無く、技術革新(機械化)に積極的だったのです。様々な機器を発明、以下の代表的な作業工程が、機械化/動力化されました。

●綿繰り機(わたくりき, コットン・ジン(cotton gin, ※)):綿花の鞘(さや)を割り、繊維と種子を分ける。

●紡績機(ぼうせきき, spinning machinery):繊維から糸を紡(つむ)ぐ。

●織機(しょっき/おりき, loom):糸から布を織(お)る。縦糸と横糸を交互に組む「織り」を高密度かつ効率的に行う。

●捺染機(なっせんき, textile printing press):布に模様を染色する。印刷機による部分染め(※)。

| ※布/糸の全体を染色することは「浸染(しんせん, dip dyeing)」という。 |

繊維産業の工業化には、布/糸の脱色/染色に、大量の薬品や染料を使います。そもそも天然染料は、量が少なくて貴重。中でも、紀元前1200年頃から知られる「ティリアン(チリアン)・パープル (Tyrian purple, 貝紫)」は、特別に貴重な高級染料です。「王者の紫(Royal purple, ロイヤルパープル)」とも呼ばれ、地中海沿岸で採れる巻貝(※)の粘液が原料でした。薄手の衣服1着に、1万5千~6千個は使いますから、高価なわけです。ちなみに「ティリアン」は、貝紫を特産とした都市「ティルス(Tyre /ラテン語:Tyrus)」に由来します(現レバノン共和国南西部の「スール(Sur)/ティール(Tsor))」)。ティルスは、古代の都市国家「フェニキア(Phoenicia)」の首都で、貝紫の別称に「フェニキア人の青(Phoenician Blue)」とあるのは、これが理由です。

| ※アッキガイ科(学名:Muricidae)の仲間。和名「悪鬼貝」は、殻の周囲を飾(かざ)る無数の棘(とげ)から「鬼」を連想したもの。地中海沿岸種の棘は、日本種ほど目立たない。 |

また、歴史ある青い染料が「インディゴ(Indigo)」です。駒繋(コマツナギ)や藍(アイ)など植物の葉が原料で(注5)、大航海時代は、前述の産業革命による綿製品とともに、航海の危険を上回る、儲けの良い交易品でした。ちなみに、染料名は、ギリシア語「インドの青」のラテン語表記で、古代ギリシア/ローマの頃からインド産が良品だったことに由来します。近代になり、後述する合成色素の原料「アニリン(aniline)」が、インディゴから実験的に得られたのですが、これは「アニル(ポルトガル語:anil,

藍の木)の派生物(-ine, ※)」の意味です。また「アニル」は、同意のアラビア語「アル=ニル(al-nil)」やペルシア語「ニラ(nila)」に由来し、最終的な語源は、サンスクリット語の「ニラー(nilah,

濃紺)」です。

| ※”-ine”は、19世紀初頭の化学用語で「誘導体(構造を変えた分子)/派生物」を表す接尾辞。現代化学の命名ルールではない。 |

|

| (注5) |

(注5)インディゴの原料となる植物:

●台湾駒繋(タイワンコマツナギ, true indigo /学名:Indigofera tinctoria): 「木藍(きあい)/印度藍(いんどあい)」とも。マメ科コマツナギ属の低木(1~2m)。成育気候により、一年生/二年生/多年生植物と変わる。古来、アフリカから熱帯/温帯アジアと広く栽培され、原産地不明。最も有名なインディゴの代名詞。

●南蛮駒繋(ナンバンコマツナギ, West Indian indigo / wild indigo /学名: Indigofera suffruticosa):マメ科コマツナギ属の低木(1mほど)。北アメリカ南部から南アメリカ北部の熱帯/亜熱帯地域原産。南北アメリカ大陸で使用。

●細葉大青(ホソバタイセイ/英:ウォード(woad)/フランス語:パステル(Pastel des teinturiers)/学名:Isatis tinctoria): アブラナ科タイセイ属の二年草。南ヨーロッパ原産。中世西欧における台湾駒繋の代替品。色目が薄く、大航海時代以降に他種の輸入品が増えると需要減少した。

●藍(Chinese indigo /学名:Persicaria tinctoria): 「あゐ/蓼藍(たであい)」とも。タデ科イヌタデ属の一年生植物。東アジア原産。日本(本州)/朝鮮半島/中国東部で使用。

●琉球藍(Assam indigo / Chinese rain bell /学名 : Strobilanthes cusia): キツネノマゴ科イセハナビ属の多年草。熱帯アジアに広く分布。日本(九州)/台湾/インドシナ(フランス語:Indochine, マレー半島を除く、現ベトナム/ラオス/カンボジア/タイ/ミャンマーを含む地域)で使用。 |

合成染料誕生と医薬への転用

染色に使える植物種は限られます。洗濯や陽光にも退色しにくい天然染料は、滅多にありません。文明/文化/時を超え、染色した衣服は特別でした。「色」が権威/神聖性の象徴だったのです。そんな染料が、工業製品になるのは19世紀半ば、世界初の化学合成染料「モーブ (Mauve, 紫色)」の発明から。ちなみに「モーブ」はフランス語で、薄い青紫色の花弁を5枚つける、アオイ科ゼニアオイ属(学名: Malvaceae Malva)の花です。

19世紀に入って、化学は、主要な元素を発見/整理、分子を構成する元素と比率を分析、元素記号と分子式で記述できるようになりました。しかし、正確な分子構造の解析や自在な合成は、まだまだ先です。実のところ、染料モーブは、偶然の産物でした。本当は、医薬品を作りたかったのです。

「霊薬エリクサー/万能薬」を目指した、薬用植物からの薬効成分抽出。17世紀から続く錬金術の試みが実を結ぶのは、19世紀初頭のこと。人類が初めて精製した医薬品は「モルヒネ(注6)」でした。コツをつかんで以降は、様々な薬が精製されますが、注目は「キニーネ(注8)」。熱病「マラリア(注9)」に効く、薬用植物「キナ(注10)」の薬効成分です。キナは輸入品で高価なため粗悪品や偽物が多く、薬効/品質の評価が求められました。18世紀に始まる化学者(錬金術士)たちのキニーネ抽出は失敗続き。モルヒネを参考に、ようやく成功したのです。

|

| (注6) |

モルヒネ(オランダ語:morfine/ 英語:morphine, モーフィン):

アヘン(阿片, opium)の薬効成分で(本コラム第54回参照)、薬用植物から精製された、世界初のアルカロイド(注7)。アヘンは乾燥させたケシ(芥子, Opium poppy)の果汁で、古来、優れた鎮痛/鎮静作用が知られる伝統薬。かつ、依存性の強い麻薬。歴史的に、乱用による健康被害の社会問題が多く、私的使用を禁じ、公的規制下での適切な取り扱いが必要。重要な医薬品かつ毒薬。命名は、ギリシア神話で、ケシの花に囲まれて眠る夢の神、「モルペウス(古代ギリシャ語:Morpheus, モルフェウスとも)」から。 |

| (注7) |

アルカロイド(alkaloid):

例外はあるが、塩基性(basic)/アルカリ性(alkaline)で(※)、天然に由来する有機化合物の総称。多くは植物性で、真菌類(いわゆるキノコの仲間)や両生類(カエルやイモリなど)の一部も有する。古来、人類は狩りの毒や伝統薬として利用した。ちなみに、「アルカリ(Alkali)」とギリシア語「~のような(-oid)」の合成語。

※「塩基性/アルカリ性」と「酸性(acidic)」は、「水素イオン指数(hydrogen ion exponent / 記号:pH(※※)」を指標にした、水溶液の性質。”0~14”の無次元量(単位を持たない)。”7”を中性(neutrality)とし、”7”より大きいと「塩基性/アルカリ性」、小さいと「酸性」で定義する。「塩基性/アルカリ性」と「酸性」を混ぜると中和(neutralization)する。ちなみに、「アルカリ」の語源はアラビア語「植物の灰(al-qalw?)」。

※※「pH」は「ピーエイチ(エッチ)」。「ペーハー」はドイツ語読み。”H”は、水素イオンの意。”p”は不明(語源の説明が残されていない)。 |

| (注8) |

キニーネ(オランダ語:kinine):

英語では「キニン/クイニン(quinine)」。キナ(注10)の樹皮に含まれるアルカロイド(注7)。20世紀の抗マラリア薬合成まで、マラリア(注9)に効く唯一の薬だった。病原体マラリア原虫は、活性酸素源の「ヘム鉄(heme iron)」を無毒化して赤血球に寄生、「ヘモグロビン(hemoglobin /略語:Hb , 酸素を運ぶタンパク質)」を栄養とするが、治療薬キニーネは、ヘム鉄無毒化を阻害する。味覚研究で標準物質にするほど強い苦味から、当初は酒などに溶かして服用された。

ちなみに、「カクテル(cocktail)」で酒類を希釈する割り材「トニックウォーター (Tonic Water) 」の苦み成分だったが(現在は香料で代用)、元々は、大航海時代の、熱帯英国領植民地におけるマラリア予防薬で、炭酸水(18世紀から健康飲料として流通)に溶かして苦味を緩和したもの。飲みやすくなり、嗜好品として流行した。 |

|

| (注9) |

マラリア(malaria):

マラリア原虫(学名:プラスモジウム属(Plasmodium))を病原体とする、熱帯/亜熱帯の感染症。ハマダラカ属(羽斑蚊/翅斑蚊, 学名:Anopheles)を媒介して感染。ちなみに、マラリア原虫は「虫」と表記するが、単細胞生物。以下、解説では「原虫(※)」と略す。

| ※一般に、原虫(Protozoan infection)は、運動性のある真核単細胞生物で、原生動物(Protozoa)と同義だが、寄生性/病原性の種に使うことが多い。

|

●マラリア原虫の生活環(生殖と世代交代)と、ヒトの典型症例

1)原虫は雌蚊の唾液腺(だえきせん)に待機、吸血に伴い脊椎動物の血管内に侵入。

2)侵入した動物の肝細胞に感染、分裂/増殖して血中に放出。

⇒潜伏期間

3)感染動物の赤血球に寄生、分裂/増殖して血球が破裂(=溶血)、血中に放出、次の赤血球へ。

⇒悪寒/振戦(しんせん)/熱発作を伴って発症

※感染動物内での分裂/増殖は単純な自己複製(=無性生殖)。

4)3を繰り返し、原虫の数%が性細胞(雌/雄)に分化。

⇒溶血のたびに熱発作を繰り返す

5)4の感染動物を吸血した雌蚊の消化器官に、原虫/性細胞が移動。

6)5の原虫は雌蚊に消化されるが、性細胞が腸細胞に感染、雌雄が接合して「次世代の原虫」になる(=有性生殖)。

7)次世代の原虫が腸細胞で分裂/増殖し、雌蚊の体腔に放出され、唾液腺に移動。 1へ。

重症では、寄生された赤血球が血管内壁に固着、血栓からの臓器不全。脳症/腎症/肺水腫などの併発は致死的。先史時代から存在、古典古代における地中海世界の蔓延(まんえん)は、ヒポクラテスの症例記録(特徴的な、反復する熱発作)あり。ちなみに病名は、前述の瘴気説に基づく、古イタリア語の「悪い空気(mal aria)」に由来。大航海時代に南北アメリカ大陸に持ち込まれ、2000年代以降の調査でも、世界100カ国余りの年間罹患者2億人強/死亡者200万人と推定。日本にもハマダラカ属はいるが、幸い流行は無く、海外渡航者の帰国後発症のみ(年間50~70例)。感染症法(本コラム第45回参照)の扱いは「4類:人獣共通感染症」で、全数報告対象疾患。 |

| (注10) |

キナ(スペイン語:kina /ポルトガル語:quina /学名:Cinchona pubescens /和名:アカキナノキ(赤規那木)):

アカネ科(Rubiaceae)キナノキ属(Cinchona)の木本(もくほん)植物(※)。常緑で、樹高4~10 mほど。南米アンデス山脈(Andes)原産。現地のケチュア族(Quechua

people)は、樹皮の乾燥粉末を伝統薬「キナキナ(kina-kina, ケチュア語「樹皮」)」として処方する。マラリア(注9)に効くことをケチュア族が偶然に発見、それを知ったスペイン人のキリスト教宣教師が西欧に持ち帰り、王侯貴族を治療し絶賛、世界中に広まった。当時、最も換金性の高い交易品の1つ。

| ※いわゆる「樹木」のこと。「草本(そうほん)植物」の対となる植物学用語。 |

|

石炭化学と偶然の大発見

ここで、産業革命での、エネルギー資源革新に目を向けます。コークスを精製すると、石炭ガス(coal gas, 主成分は一酸化炭素/可燃性だが窒息の危険大)やコールタール(coal tar, 黒色油状の液体/「タール」とも)などが分離されます(※)。石炭ガスが初期の都市ガスに利用された一方、タールの多くは処分の大変な産業廃棄物でした(※※)。

※他にも、硫酸やアンモニアなど、様々な化学物質が分離される。

※※現代では有用だが、当時は建築資材に少量使うくらい。 |

しかし、化学者は実験を重ね、タールから様々な分子を抽出、「キニーネ(分子式:C20H24N2O2)」に近いと考えられる分子、「N - アリルトルイジン(N-allyl toluidine, 分子式:C10H13N)」を見つけました。近い? 後者に酸化反応で酸素(O)を足して水素(H)を取り、2分子を結合すれば、元素の数が揃(そろ)います。しかし、そう上手くいきません。両者の分子構造が、全く違うからです。まだ初期の化学では、分からないことでした(※)。

※示性式(condensed formula, しせいしき/分子構造を反映した分子式)と構造式(structural formula, こうぞうしき/分子構造の図式表現)で表示すると以下。

一般に、天然アルカロイドの分子構造は複雑。

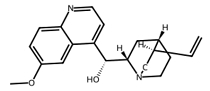

●キニーネ:

CH3-O-(C9H7N)-C(OH)-(C7H4N)-C=CH2 |

●N - アリルトルイジン:

CH3-(C6H4)-NH-CH2-C=CH2 |

|

|

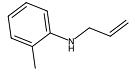

モーブを生んだ若き化学者

手詰まりのときは、片っ端から試すのも手です。当時18歳の若き化学者ウィリアム・ヘンリー・パーキン(注11)も、試行錯誤していました。ある時、無作為にタールから抽出した「アニリン (前述 /分子式:C6H7N)」を酸化したところ、実験器具のガラス容器は、中が真っ黒。キニーネには程遠い失敗作です。良い洗剤のない当時、化学実験で水に不溶な汚れは、アルコールで洗いました。気を取り直して、失敗作にアルコールを注(そそ)いで掻(か)き混ぜ、捨て……なんと、アルコールに溶けた黒い試料が濃い紫に変色。実験白衣を汚した紫色は、洗っても色落ちしません。あ、もしかして?! パーキンは絵画が好きで、紫色の貴重さは知っています。試してみると、羊毛が美しく、工夫すれば綿も染まりました。染料モーブ

の誕生です。高貴で高級な紫は、王侯貴族に採用されて大儲け。産業廃棄物が財宝に化(ば)けました。ある意味、錬金術ですよね。

|

| (注11) |

サー・ウィリアム・ヘンリー・パーキン(Sir William Henry Perkin, 1838~1907):

英国人化学者。羽振りの良い大工一家、7人兄弟の末っ子。幼い頃から賢く、15歳で「王立化学大学 (Royal College of Chemistry)」に入学。現在の理工系名門国立大学「インペリアル・カレッジ・ロンドン(Imperial College London /略称:ICL)」の理学部化学科に相当。当時最先端の化学を学ぶも1年で全課程を修了。3年次から指導教授の助手として大学に勤務。本文の「キニーネ合成実験」は、指導教授のアイデア。モーブの特許取得後に大学助手を辞し、父親の出資と兄達の助力で染料工場を建設、商業的に大成功した。36歳で事業売却、以降は化学研究者として功績をあげた。数々の栄誉を受賞し、モーブ発見50周年の1906年、「ナイト(Knight)」に叙任(じょにん)された。ちなみに「サー(Sir)」は、ナイトの敬称。 |

染料から免疫学への橋渡し

合成色素の発明で、一攫(いっかく)千金。化学が勢いのある業界となり、人が集まって研究が進み、一大産業へと発展します。モーブを皮切りに、様々な色素が合成され、同時に、派生する周辺知識/技術が充実し、学問としての現代化学が確立しました。

合成色素は、医療にも役立ちました。組織の細胞や種々の微生物を染め分けたからです。つまり、各色素は、特定の物質と特異的に結合するから、染まるのです。それを利用したのが、細菌学と免疫学でした。免疫については、本コラムでも何度か触れていますが(第11回、第13回、第16回、第29回、第72回)、基本、抗原抗体反応(antigen-antibody reaction)で異物を排除する仕組みを思い浮かべてください。特有の分子構造を持つ(色素ならぬ)抗体が、特定の異物(抗原)と特異的に結合して、排除します。

水や油に溶けない着色粉末を顔料(pigment)と言いますが、毒性が問題になることがありました。古来、男女を飾る化粧品は鉱物由来の顔料が多く、鉛(なまり, Lead /元素記号:Pb)や砒素(ひそ, Arsenic /元素記号:As)、水銀(すいぎん, mercury /元素記号:Hg)などを含むものがあったからです。

最初の化学療法薬の誕生

医療に役立つ染色技術(細菌学)と免疫の仕組み(抗原抗体反応)、時に毒となる色素。ここからパウル・エールリヒ(注12)は、「特定の病原体に結合する、特異的な毒」「病原体だけを害する化学物質」と、発想を飛躍させます。まるで、味方を躱(かわ)して敵を打ち抜く「魔法の弾丸(注14)」。そんな、理想的な薬を化学的に合成しよう!と提案したのです。時は、20世紀を迎えました。

|

| (注12) |

パウル・エールリヒ(ドイツ語:Paul Ehrlich, 1854年~1915年):

ドイツ人医師/細菌学者/免疫学者/生化学者。19世紀開校のベルリン大学(現フンボルト大学ベルリン(Humboldt University of Berlin))での内科助教授を経て、コッホ研究所に招かれ、最初期の免疫学研究(特に、獲得免疫/抗原抗体反応)で成果を上げた(1908年ノーベル生理学医学賞)。北里柴三郎は、コッホ研究所の同期。血清療法(注13)で、第1回ノーベル生理学医学賞(1901年)を受賞した、エミール・アドルフ・フォン・ベーリング(ドイツ語:Emil Adolf von Behring,

1854年~1917年)の実験に協力。北里が血清療法の動物実験で原理(概念)実証(Proof of concept /略語:PoC)、臨床に使える血清を完成させたのは、エールリヒ。その後、医学的な比喩表現「魔法の弾丸(注14)」を用いて「化学療法(注16)」を提唱し、梅毒の特効薬を開発した(後述)。 |

| (注13) |

血清療法(serum therapy):

抗血清(antiserum)とも。血清(serum)は、血液から血球と凝固因子を除いた液体成分で、抗体を含む。弱毒/無毒化した毒素(抗原)で獲得免疫(本コラム第29回)を誘導した動物の血清(≒抗体)により、患者の毒素(抗原)を中和(抗原抗体反応)する治療法。実際の血清は、抗体の他、様々な成分を含むため、アナフィラキシーショックや遅延型アレルギーに要注意(本コラム第16回)。生物毒(ヘビ/クモ/海洋生物等)や細菌毒(破傷風/ジフテリア/ガス壊疽/ボツリヌス)には、今も血清療法を行う。

|

|

| (注14) |

魔法の弾丸/魔弾(magic bullet /ドイツ語:Freikugel / Zauberkugel):

元ネタは、「意のままに打ち抜く弾を悪魔と契約する」という、ドイツの民間伝承を題材にした19世紀のオペラ「魔弾の射手(ドイツ語:Der Freischutz)」。「百発百中」の比喩表現。医学では「特効薬(病因/病原体に届く治療薬)」の意。「化学療法(注15)」の説明概念。現代の医学研究における「ドラッグデリバリーシステム(Drug Delivery System /略語:DDS)」の理想(薬物の体内分布/動態を量的/時空間的に制御する仕組み)」)である。ちなみに「特効薬」の和訳者は不明だが、「特効薬」の英訳は「魔法の弾丸/魔弾(magic bullet)」で定着している。 |

| (注15) |

化学療法(chemotherapy):

狭義は、医薬品による感染症の治療。現代医学では、生活習慣病/がんなど含む、医薬品による治療全般を意味する。 |

まず、エールリヒは、ヒトに感染しない馬ナガナ病(Nagana)の病原体、「トリパノソーマ属 (Trypanosoma)」の原虫で研究しました。ただし、悪魔と契約して得る「魔弾」です。易々(やすやす)見つかるとは思えません。候補となる合成色素を片っ端から試して、コツコツと探す。気の遠くなる量かつ質の高い実験を成し遂げたのは、エールリヒ研究室に留学した日本人、志賀潔(しが

きよし, 1871年~1957年)でした。コッホ研究室での元同僚、北里柴三郎の弟子で、赤痢菌(学名:Shigella)の発見者として世界的に有名です(学名は彼の名に由来)。志賀は、毎日数百匹のマウスを相手に、500以上の色素を試験。1年半かけて、効果のある赤い色素を見つけました。トリパンロート(Trypanrod)と名付けられた、医学史上初の「魔弾」です。実は、その頃、師であるコッホが現地調査した、アフリカ睡眠病(注16)の病因も、トリパノソーマ属でした。

|

| (注16) |

アフリカ睡眠病(African sleeping sickness):

トリパノソーマ属の原虫を病原体とする、アフリカサハラ砂漠以南(Sub-Saharan Africa)の風土病(地域特有の感染症)。感染を媒介する「ツェツェバエ(Tsetse fly /学名:Glossina)」は蚊と異なり、吸血が栄養のため、雌雄ともに感染源である。トリパノソーマ属は「マラリア原虫(注9)」と似た生活環を持ち、寄生主である吸血種(ツェツェバエ)の腸管/唾液腺と脊椎動物(ヒト)の血中を行き来する。感染者の典型症例は、第1期「循環器(血中)での増殖(発熱/頭痛/関節痛/リンパ節の腫脹)」と、第2期「中枢神経系への侵入」に分けられる。第2期では脳が侵され、神経痛/躁鬱(そううつ)/錯乱から、睡眠周期が乱れ(不眠)、意識朦朧(もうろう)となり衰弱死する(病名の由来)。現状、ワクチンは無く、治療薬も限られる。第1期での治療は比較的予後良好だが、第2期以降に遅れると治療困難かつ後遺症の可能性大で、再発の懸念から要定期観察。 |

砒素化合物と治療薬探索

残念ながら、トリパンロートや類似の色素は、アフリカ睡眠病に無効でした。しかし「アルサニル酸(Arsanilate / Arsanilic acid)/別名:アトキシル(Atoxyl)」が効くという動物での研究報告があり、エールリヒは、コッホに進言します。アトキシルは猛毒・砒素の化合物ですが、比較的、低毒性で、18世紀末から皮膚病の治療薬でした。しかし、アフリカ睡眠病に効く量では副作用が強すぎ(失明など)、無念ながらコッホは諦めます。その後、エールリヒは、アトキシルを化学的に分析、より弱毒化/高特異性の誘導体なら「魔弾」になるかも?と考えました。

余談ですが、現在、アフリカ睡眠病の一次治療薬「スラミン(suramin, 商品名:ゲルマニン(Germanin))」は、エールリヒ研究室がトリパンロートに続けて開発した色素「トリパンブルー(Trypan blue)/ドイツ語:トリパンブラウ(Trypanblau)」の誘導体で、ドイツの製薬企業「バイエル (Bayer AG)」が改良しました。当時の無念に、一矢報(いっしむく)いた感じですね。

エールリヒは、次の「魔弾」の的を「梅毒(Syphilis, 本コラム第69回)」に定めました。20世紀初頭、病原体「梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum)」が発見され、ウサギでの実験法が確立(※)、さらにトリパノソーマ属と近縁で(※※)、アトキシルが効く、と研究報告されたのです。

※ただし、現代でも純粋培養法は未完成。

※※実は全く異なる。トレポネーマはスピロヘータ門(Spirochaetota)の細菌であり原核生物、トリパノソーマ属の原虫は原生動物で真核生物。 |

新たな不治の病に挑み、膨大な数の合成色素から「魔弾」を探り当てたのは、またしても日本人、秦佐八郎(はた さはちろう, 1873年~1938年)でした。秦も北里柴三郎門下で、日本初のペスト流行時に防疫を担当し、彼の開発した消毒法は諸外国の軍隊でも採用されるほど。危険なペスト菌を扱える研究手腕が評価され、当時コッホ研究所に留学していた秦は、エールリッヒに招聘(しょうへい)されます。危険かつ困難な実験を系統だて繰り返すこと数百数千、通し番号を付けたアトキシルの誘導体606号が、梅毒トレポネーマに効きました。「サルバルサン(Salvarsan)」の誕生です。救済(salvation)

と砒素(arsenic)を合わせて命名された梅毒の特効薬は、学会発表されるや会場は総立ち、賞賛(しょうさん)の拍手が鳴りやまず、押し寄せる人々のために警官が配備されたと言います。その後、さらに副作用を軽減し、取扱いやすくした、誘導体914号「ネオ・サルバルサン(Neosalvarsan)」は、抗生物質「ペニシリン(penicillin, 本コラム第41回)」の実用化まで、世界中の患者を癒しました。

20世紀に入り、「魔弾」の探索は、大きな医学の流れで、当時は「実験病理学(Experimental Pathology)」と呼ばれました。どの病原体に、どんな「魔弾」が当たるのか。豊富な資材と化学合成技術に、精緻かつ膨大な実験量が、発見を支えます。いわゆる「スクリーニング(screening)」ですね。現代の医薬品開発でも、地道で大変な作業です。エールリヒの成功から、次々と染料企業が手を上げましたが多くは撤退、残ったのは、前述のバイエルくらい(当時は化学産業の合同企業)。今でも、新薬を開発できる薬品メーカーは、大手だけですよね。ある意味、変わらない歴史かもしれません。

薬学史上、次の「魔弾」は、ドイツの細菌学者/病理学者、ゲルハルト・ドーマク(ドイツ語:Gerhard Domagk, 1895~1964)が見つけました。ドーマクは、医学生のとき第一次世界大戦に志願入隊、衛生兵(aidman)として感染症に苦しむ傷病兵を目の当たりにし、自らも頭部負傷、生還したら必ず感染症対策に生涯を捧げると誓います。幸い、無事に戦役を終えて学業再開、医師となって研究に取り組み成果を上げますが、当時の業界は、ネオ・サルバルサン以降の成果が上がらず、大学でのドーマクの待遇は、あまり良くなかったようです。そこに声をかけたのが、バイエルでした。腕のいい化学者を抱え、数々の合成色素を作っても、そこから「魔弾」を手にする膨大かつ精密な実験は、並大抵ではダメなのです。バイエルの研究所所長となったドーマクは、5年かけて数千種類の合成色素を検討、見つけたのが赤橙色(せきとうしょく, red orenge)の結晶「プロントジル(ドイツ語:Prontosil, バイエルの商標)でした。どんな病にも効く薬は理想でしょうが、存在しません。とはいえ、できれば広い範囲の病原体に中る「魔弾」であってほしいものです。サルバルサンは、トレポネーマの病気以外には無力でした。そこで、プロントジルの選抜に、ドーマクは「化膿レンサ球菌(Streptococcus pyogenes, ※)による敗血症マウスを使います。

| ※臨床では「A群β溶血性レンサ球菌」表記が正式。「A群レンサ球菌(Group A Streptococci)」の略語”GAS”や「溶レン菌」と略すことも多い。以降、本コラムでは「溶レン菌」に統一。元は漢字の「連鎖」表記だったが、鎖状でない種も含むと分かり、現在はカナ表記。

|

溶レン菌は、健康なヒトの常在菌でもあり、ありふれた細菌ですが、のどの痛み(扁桃の腫れ)、怪我や免疫の低下などで日和見(ひよりみ)感染する病原体でもあり、場合によっては「劇症型溶血性レンサ球菌感染症(severe invasive streptococcal infection / streptococcal toxic shock-like syndrome, 略語:TSLS/STSS)」で、「壊死性筋膜炎(Necrotizing fasciitis)」となる、いわゆる「人食いバクテリア」でもあります。

ドーマクが動物実験の結果を論文発表した年のクリスマス。6歳の愛娘が自宅でツリーを飾ろうとして転げ、針を手首に刺しました。傷は浅かったものの、運悪く感染症で発熱。傷の周辺が膿みます。敗血症でした。切開して膿を出すこと14カ所。「もう、上腕から切断するしか」という外科医の診断に、ドーマクは、プロントジルの投与を決断します。研究室で娘の膿を培養、溶レン菌であることは確認済でしたが、安全性も未確認な人体実験まがいです。愛娘の苦しむ姿と従軍の記憶。葛藤の末の判断でしょう。幸い神は微笑み、愛娘は無事に回復したとのことです。

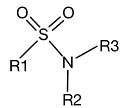

新たな「魔弾」プロントジルの成功は、実験病理学を爆発的に活性化。急速に研究が進みました。さぞかし、バイエルは大儲けしただろうと思いきや、実は、当時の特許対象に「効能」はなく「物質」だけで、プロントジル自体は染料としての特許申請が古かったこと、さらに分子の薬効を発揮する部分が「スルホンアミド基 (sulfonamide, /示性式:R1-S(=O)2-NR2R3), ※ 」と分かり、染料の一般的な材料で特許が取れず、制約なく後続の類似薬が次々と開発されました。

※スルホンアミド基の構造式は以下。

R1~R3には、任意の分子/原子が結合する。 |

|

スルホンアミド基を含む化合物は、サルファ剤(sulfonamides, サルファ薬とも)と呼ばれ、溶レン菌を含むグラム陽性菌(注17)や真菌、原虫にも効きました。ヒトには関係ない、微生物特有の「葉酸(注18)合成系」を阻害する、的の広い「魔弾」だったのです。ここで、薬学史に「抗菌薬(Antibacterial drugs)」が刻まれました。

|

| (注17) |

グラム陽性菌(Gram-positive bacteria):

外膜を持たず、細胞壁の厚い細菌。逆に外膜を持ち、細胞壁の薄い細菌は、グラム陰性菌(Gram-negative bacteria)。デンマークの細菌学者/医師「ハンス・クレスチャン・ヨアキム・グラム(Hans Christian Joachim Gram, 1853年~1938年)の発明した「グラム染色(Gram

staining)」で、紫に染まる細菌が陽性、赤が陰性である。 |

| (注18) |

葉酸(folate):

水溶性のビタミン(vitamin, 生物に必要な栄養素の内、炭水化物/脂質/タンパク質以外の有機化合物)で、B群の一種。別名ビタミンM/ビタミンB9。命名は、ホウレン草から抽出されたことから、ラテン語の「葉(folium)」に由来。アミノ酸や核酸の合成に必要。欠乏症で、貧血/免疫および消化管機能異常になる。妊娠期の欠乏は、死産/無脳児のリスクを高める。 |

抗菌薬と耐性の時代

本コラム第41回で触れたように、ペニシリン(penicillin)に始まる「抗生物質(antibiotic, 天然の抗菌薬)」は、細菌が他の細菌を攻撃するための物質です。サルファ剤が加速した、合成抗菌薬も競うように開発が進みます。しかしながら、神話に夢見る時代から、人類の探し求める「万能薬」は、未だ存在しません。それどころか「魔弾」を契約する悪魔の気まぐれ、効かなくなることすらあるのです。これを「抗菌薬耐性(Antimicrobial resistance /略語:AMR/AR)」と言います(以下「耐性」と略)。私たちが、免疫で病原体に抗うように、生命たる病原体の側でも、耐性を発揮して生き残ろうとするのでしょう。

ここで、風邪に抗生物質を処方することを「公衆衛生の害」と述べた、第76回の本シリーズ前編冒頭の前振りを4か月がかりで回収できます。第74回で述べたように、「不適切な服薬」は、耐性を生じさせるのです。簡単に言うと、抗菌薬の乱用は、身体の中における、耐性病原体の選抜試験です。しっかり服用し、病原体を全滅するなら、まだしも、途中で服用を止めたり、不必要に服用したりすることで、抗菌薬に負けない病原体の発生/生き残りを繰り返し、耐性が獲得されます。耐性を生じた病原体には、別の悪魔との契約が必要です。つまり、新薬開発まで、使える薬が減るわけです。私の中では40年ほど昔、院内感染で死者の出た「メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(methicillin-resistant Staphylococcus aureus /略語:MRSA)」のニュースが初めての記憶です。ペニシリンに耐性を持つ細菌のために開発されたメチシリンに耐性ができ、免疫の落ちた入院患者が襲われたのです。

さらに近年、大問題となっているのが、多剤耐性(Multidrug-resistant, 3種以上の抗菌薬に耐性を持つこと)です。MRSAに効く、さらに強力な「バンコマイシン (Vancomycin)」にも、耐性菌が現れたのですが、当然のごとく、メチシリンにも耐性がありました。不幸中の幸い、こうした細菌は、健常者で問題になることは少ないです。しかし、何か病気で免疫を落としたときの感染は、致命的です。

果たして、病原体との闘いに勝てる日は来るのでしょうか。終わりなき競争にも思えますが、適切な薬の使用と公衆衛生の意識が、病原体からの侵略を足止めすることに違いありません。現代の医薬品メーカーや薬学者たちも奮闘しています。

さて、薬と感染症を巡る長い時の旅でしたが、この辺りで筆を止めます。皆さんが次に薬を飲むときには、その小さな粒に隠れた、永い歴史に思いを馳せてみるのは、いかがでしょうか。

|

|