Column

| 第69回 認知症について(後編) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <質問> 本羅先生、こんにちは。実は、最近、家内に怒られてしまいまして。 「また頼んでたことを忘れたの?!ちょっといい加減にして!認知症じゃないの?」 「勘弁してくれ。うっかりしてただけじゃないか。」 「うっかりは昔からだけど、ここ最近は特に酷いわ。あ、今日のお昼は何食べたか覚えてる?」 「バカにするなよ。えーっと、社員食堂のAランチ……いや、カレーだったかな?」 「もう(笑)。赤いのを羽織る前から止めてちょうだい。」 確かに、私は昔からボーっとしていたのですが、そこまで物覚えが悪いとも思っていませんでした。 とはいえ、家内にからかわれるほどともなると、さすがに心配になってきまして。 若年性の認知症が増えているとか、良い薬ができたとか、ニュースで耳にしたような気もします。 本羅先生、大丈夫とは思うのですが、認知症について教えてくださいませんか。 (東京都 K.M.)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

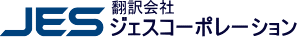

| <回答> 前回は、患者数の多い四大認知症を中心に説明しました。そして、ざっくり、認知症とは「認知機能を司る神経回路の機能低下」であり、その原因は「神経回路を構成する神経細胞(neuron, ニューロン)が死ぬこと」と説明しました。しかし、厳密なことを言えば、中枢のニューロンに良くない影響を及ぼす疾病では、認知症の生じる可能性があります。つまり「認知機能の障害」は、あくまで「症状」であり、認知症と同じ、あるいは似た症状を伴う疾病には、様々なものがあるのです。 認知症と類似症状を示す疾患 代表的なものを挙げると、偏食やアルコールの多飲に伴う、一部の「ビタミン欠乏症」は、神経活動に影響することが知られています。特にビタミンB1,B12,葉酸,ビタミンDが有名です。また「甲状腺の機能異常」では、細胞活性を促す甲状腺ホルモンが過剰あるいは不足することで全身性に障害を起こしますから、結果的に神経系にも影響します。また「肝臓の機能低下」では解毒作用がままならなくなり、主に血中アンモニア濃度が上昇することで、中枢神経系に影響する肝性脳症(Hepatic encephalopathy)となります。もっと直接的な疾病としては、脳腫瘍も、そうですね。あるいは、正常圧水頭症(注1)という疾病では、直接的に大脳新皮質が圧迫されますから、認知機能が障害されます。

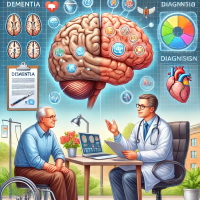

また、梅毒(注2)やプリオン病(注3)のように、脳に影響を及ぼす感染症でも、認知症になります。

もしかすると、プリオン病は聞きなれないかもしれませんが、プリオン病の一種である「狂牛病」なら、ご記憶の方もおられるのではないでしょうか。後述しますが、一時、大きなニュースにもなりました。

感染症による認知症の可能性 2025年現在、ヒトのプリオン病は、「クロイツフェルト・ヤコブ病」「ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー症候群」「クールー病」「致死性家族性不眠症」の4つが知られています。以下、順を追って解説します。 (1)クロイツフェルト・ヤコブ病(Creutzfeldt-Jakob disease, 略称:CJD) 病名は1920-21年に症例を報告した2人の神経学者ハンス・ゲルハルト・クロイツフェルト(Hans Gerhard Creutzfeldt)とアルフォンス・マリア・ヤコブ(Alfons Maria Jakob)に由来します。ちなみに日本神経学会では「ヤコブ」の表記をドイツ語の発音に近い「ヤコプ(半濁音)」に変更しました。発症の初期から歩行障害や視力障害、認知症が現れ、症状の進行は早く、1~2年で死に至ります。散発性(突然変異的な症例)と家族性(遺伝性疾患)があり、前者の発生率は100万人に1人、多くは50歳以上、主に高齢者です。ところが、1980年以降、急速に患者が増えました。これを問題視したアメリカ疾病予防管理センター(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)の調査では、特に日本で多く発生したことが、1997年に報告されました。その数、実に、1975~96年に世界中で報告された症例の60%強にも及びます。この件は、後に、ドイツの企業ビー・ブラウン社(B. BRAUN)による薬害であることが判明しています。実は、ビー・ブラウン社の製品である「硬膜(脳や脊髄を包む膜 / 脳外科手術で移植に用いる)」が異常プリオンに汚染されており、感染源となったようです。この硬膜は遺体から製造されていたのですが、提供された遺体がCJDの患者であったことを確認していなかったことが原因でした。このことから、日本において、CJDは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」における「五類感染症」に分類され、「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」の対象疾患でもあります。 (2)ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー症候群(Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome) 病名は1936年に症例を報告した神経科医ヨーゼフ・ゲルストマン(Josef Gerstmann)、神経病理学者エルンスト・シュトロイスラー(Ernst Sträussler)、神経科学者イリヤ・シャインカー(Ilya Scheinker)の3人に由来します。遺伝性疾患で、症状の進行は緩やか。発症初期は、身体のふらつきや発音の不正確さが目立つようになります。続いて、認知症が顕著になり、数年で無言無動となります。発症後の余命は5~10年です。 (3)クールー病(Kuru) パプアニューギニア独立国(Independent State of Papua New Guinea)の少数民族フォレ族(Fore)の風土病でした。「クールー」は、現地語での「震え」を意味します。特徴は、運動障害に始まる認知症で、1950年代のオーストラリア行政官による現地の探検記録で知られるようになりました。フォレ族は、亡くなった近親者を葬儀で食する文化を持つことから、医師で医学研究者のダニエル・カールトン・ガジュセック(Daniel Carleton Gajdusek)が、亡くなったクールー病患者の検体標本(脳組織)をチンパンジーに投与して感染させる実験に成功し、同様の脳症が感染性である可能性を示しました。彼は、この成果で1976年度にノーベル生理学・医学賞を受賞しています。ちなみに、現在のフォレ族は、政府からの医療的なケアもあり、食人の文化を無くしています。その結果、クールー病は根絶されました。 (4)致死性家族性不眠症(fatal familial insomnia) 遺伝性の疾病で、1986年にイタリアの神経科医エリオ・ルガレージ(Elio Lugaresi)から報告されました。通常、睡眠時における外部からの感覚刺激は、特定の脳部位で遮断されます。ところが、本疾病では、その脳部位が特異的に破壊されるため、眠ることができなくなるようです。症状の進行も早く、発症から1年ほどで意識不明となり、衰弱死します。 この4つの他にも、動物でのプリオン病には、ヒツジやヤギのスクレイピー(scrapie / 前述のプルシナー博士が実験に用いたことでも有名)、ミンクの伝達性ミンク脳症(transmissible mink encephalopathy)、シカの慢性消耗性疾患(chronic wasting disease)、ネコ海綿状脳症(feline spongiform encephalopathy)、ウシ海綿状脳症(bovine spongiform encephalopathy, 略称:BSE)などが知られています。このBSEの俗称が、世界的なニュースになった「狂牛病」です。少し、詳細に触れてみます。

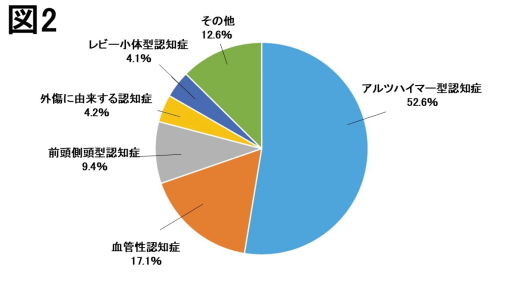

狂牛病は、プリオン病の中でも特殊でした。それが分かったのは1993年、イギリスでのこと。BSEに感染した牛の肉を、そうとは知らずに食べた15歳の少女が、プリオン病に罹患し、発症したのです。少女に感染した事実から、大きな問題が2つ、明らかになりました。 1)薬害を除けば、主に高齢者での自然発症とみなされていたプリオン病は、若年者にも感染・発症する疾病だった。 2)動物種を超えて感染したことから、プリオン病(の一部)は人獣共通感染症である。 古来、ヒツジやヤギの脳を食する文化もある中で、前述のスクレイピーは18世紀から知られている疾病です。にもかかわらず、ヒトがスクレイピーに感染することはありませんでした。ですから、プリオン病の感染は、基本的には同種間で起きると考えられていました。あるいはクールー病のように、実験的には、ヒトから同じ霊長類のチンパンジーへと感染させることができましたから、比較的、近い種の間での感染は想定されていました。しかしながら、イギリスの一件以降、少なくともBSEが人獣共通感染症であったことが分かり、様々な動物のプリオン病でもヒトに感染する可能性を考慮する必要が出てきました。これに、世界中が衝撃を受けたというわけです。ちなみに、BSEの牛からヒトに感染した症例は、変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(variant Creutzfeldt-Jakob disease)と分類されています。 狂牛病の話を聞いて、もしかすると、牛肉を食べるのが怖くなった読者もおられるかもしれませんが、個人的には、お財布へのダメージ以外、私は特に怖くありません。と言うのも、BSEの牛肉を食べれば必ず変異型クロイツフェルト・ヤコブ病を発症するわけではないからです。感染の危険性が高い部位、つまり、プリオンを多く含む組織である「特定危険部位」を避ければ、まずは安心です。 ちなみに日本国内では、特定危険部位として「脊髄や脊柱」と「眼/脳/扁桃など(舌と頬、皮を除く頭部)」、さらに「小腸の一部(盲腸との接続部から2メートル)」が指定されています。実はイギリスでの騒動の後、2001年9月の千葉県を皮切りに、日本でもBSEが発生しており、後に牛肉の食品偽装や輸出入の問題に禍根を残しました(飼料に特定危険部位が混入していたようです)。しかし、2013年に国際獣疫事務局(World Organization for Animal Health, WOAH)から、日本が「BSEのリスクを無視できる清浄国」に認定されて以降は、落ち着きを取り戻しています。 さて、四大認知症に加えて、認知機能の障害を発症する疾病を説明してきました。まだまだ研究途上であるプリオン病など難病が多いのですが、一方で、ビタミン類の欠乏症や水頭症など、治療法の確立している疾病については、治療が功を奏せば、それに伴う認知症も改善する傾向があります。つまり、まずは、症状としての認知症が、どんな疾病/原因に由来するのかを見極めることが大切です。不足したビタミンの摂取で改善される認知症に、アルツハイマー病の薬は必要ありませんし、むしろ副作用の害が健康問題になります。そういう意味でも、認知症は、しっかりと専門医に相談するべき疾病であると、お判りいただけるでしょう。 若年性認知症の特徴と発症要因 続いて、話題を若年性の認知症に移しましょう。認知症における「若年性」とは「64歳以前での発症」を意味します。つまり、65歳で認知症を発症したなら「老年性」、60歳なら「若年性」です。世間の常識として、還暦の60歳を「若年性」と呼ぶのはどうか?と思わなくもありませんが、「通常の(老年性)認知症よりも相対的に若いから」という定義の問題ですので、ご理解くださいませ。 では、若年性認知症は、やや早めの老化現象なのかと言うと、それも少し違います。実際、若年性認知症の原因を分類すると、前回示した図と大きく変わりはしませんが、それぞれの割合が異なりますし、特に「外傷に由来する認知症」が別項目であることからも、単なる老化とは扱いが異なります(図2)。

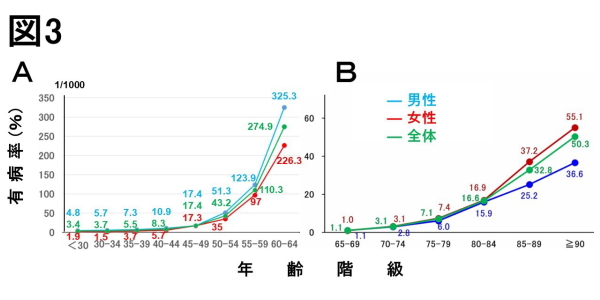

このことは、次の図3からも分かります。老年性認知症の有病率は女性の方が高く、若年性では逆に男性の方が高いのです。おそらく、女性は長生きであり、男性に事故の外傷が多いことの反映かもしれません。前回のコラムで触れた厚労省研究班の作成資料で、2025年における65歳以上の12.9%が認知症であると説明しましたが、より詳しく年齢階級でデータを見ると、老年性認知症は、全体的には、およそ80歳を境に急激に有病率が高まり、90歳を超えると約半数の方が罹患する計算になります。これは日本だけではなく、世界的にも同じ傾向です。つまり、大きく言えば、人種や世代を問わない「ヒトの性質」、つまり老化に伴う脳の状態変化なのでしょう。しかし、若年性認知症の有病率は、老年性認知症より3桁小さいことに注意が必要です。例えば、図3Aの年齢階級「60-64」で「全体」は「274.9人」ですから、老年性と単位を揃えると、0.2749%となります。

とは言え、若年性認知症と老年性認知症の間で、それぞれに共通する原因については、病理学的(pathological)に大きな違いはないと考えられています。ただし、一般的には、高齢者が記憶障害をきっかけに気づくことが多いのに対し、就労世代では遂行機能の減退、ざっくり「問題解決能力」の低下によって仕事や学習の作業効率が落ちる、あるいは抑うつや、意欲の低下が先行する例が少なくありません。もしかすると、こうした老年性と若年性での発症における「気づき」の違いに、アルツハイマー型やレビー小体型、前頭側頭型の各認知症における未解明の謎が絡んでいるやもしれません。

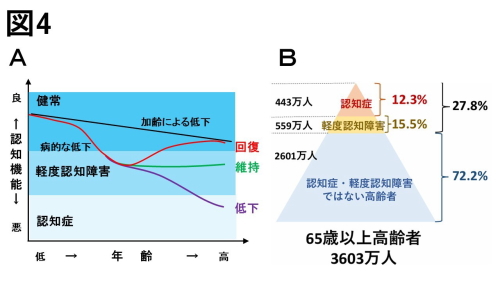

ただし、作業効率の減弱/抑うつ/意欲の低下は、様々なストレスによる心因性の症状や鬱病でも生じます。中には、認知症の専門医でも鑑別が困難な事例もあるようです。これは、若年性認知症の発見が遅れる理由の一つともなっています。 若年性認知症で症状が進み、最も問題となるのは、やはり、患者さんが「社会活動の中心を担う現役世代」であるということでしょう。ご本人の就労を含む経済的な問題は、その最たるものかもしれません。介護者を含めた家族(配偶者/高齢の親族/子供)への影響も大きいでしょう。いずれにせよ、患者さんとご家族への社会的なサポートをスムーズに進めるためにも、あるいは治療法の確立している認知症だった場合の治療タイミングを逃さないためにも、早期発見が望ましいです。とは言え、なかなか難しいのですが。 軽度認知障害(MCI)と認知症の進行 そうした中、近年は、軽度認知障害(Mild Cognitive Impairment:MCI)という概念も使われるようになりました。MCIとは、通常の老化よりも記憶機能などの障害は進んでいるものの、認知症とまでは診断されない状態のことです。自覚される範囲、あるいは周囲からの指摘で、いわゆる「物忘れが酷くなった」という訴えはありつつ、全般的な認知機能は正常範囲で、自立した日常生活を営める人たちです。この人たちは、認知症そのものではなくとも、健常とは言い難い状態で、その状態を「認知症の前段階」と考えるわけです。実際、MCIと診断された患者さんを追跡調査すると、1年で5~15%が認知症に至ることが分かっています。一方で、16~41%は健常に戻ることも知られています(図4A)。そして、厚労省研究班の作成資料によれば、2022年におけるMCIの高齢者、つまり認知症予備軍は559万人(有病率15.5%)もいるのです(図4B)。

つまり、ある程度までは、認知症も可逆的なのでしょうか。早期発見によって治療や回復ができるのであれば、希望が持てます。ただ、治療に関しては、そう上手くもいかなさそうです。 認知症治療薬の限界 と言うのも、K.M.さんがご覧になった「良い薬ができた」というニュースですが、実際のところ、製薬メーカーと患者さんには申し訳ないのですが、あまり期待しすぎない方が良い結果ばかりなのです。ちなみに、2025年3月現在、アルツハイマー型認知症の患者さんに投与可能な薬剤は、次の3種類です。

そもそもの話、認知症の治療における最大の難関は、まだ私たち人類が「壊れた神経回路を再生する方法を知らない」ということです。皮膚や肝臓の細胞ならともかく、死んだ神経細胞(ニューロン)は、再生しません。一部に、神経幹細胞(新しくニューロンになる幹細胞)も存在しますが、認知症のように急速かつ大量に消滅するニューロン、それらとともに失われる膨大かつ緻密なネットワークを回復させるために必要な英知は、まだ人類の手元にはありません。それは、前回にも触れた「意識の謎が解けていないこと」と同じ意味を持ちます。悲しいかな、それが現実です。 私たちは、認知症に打つ手を持たないのでしょうか。しかし、本コラム62回と63回「がんと老化について」で触れたように、医学が敗北の歴史だとしても、先人たちの学びを糧に、病に苦しむ人々を少しでも癒すべく、科学的な根拠(scientific evidence)を武器として、一歩また一歩と病に立ち向かうのが臨床医学と基礎医学です。そんな現代医学が提示できる、現時点での認知症に対する有効な対処法の1つとして、「発症リスクに関わる要因を探す」ことが挙げられます。逆に言うと、それらのリスクを避けることが、現状、認知症の予防に最善と考えられるからです。 認知症のリスク14項目 実は、世界的な医学系の研究誌「ランセット(The Lancet)」の常任委員会が、昨年(2024年7月)、認知症に関する世界中の研究をメタ解析(meta-analysis)し、2017年と2020年に続いて3度目の報告書を発表しました。

ランセットの常任委員会は、認知症を「その人の生活歴(Life Cours)が反映された結果」という視点で捉えています。実際、様々な研究が世界中で行われており、それらを総合して、最新の科学的な根拠(scientific evidence)、つまりEBM(evidence-based medicine:根拠に基づく医療)として、エビデンスレベルの高い提言にまとめた訳です。それによると、認知症のリスクとしては、次の14項目が挙げられるそうです。順を追って説明しましょう。ちなみに、項目の後ろの数字(%)は、解消することで発症リスクを減らせる割合を表します。

ここまでの14項目で、合計45%のリスクと計算されます。言い換えると、これらの項目に適切な対処をすれば、しないよりも45%認知症になりにくくなります。100%には程遠いですが、これが認知症の予防法としては、最新のエビデンスです。ざっくりとまとめると、「血管を含め、体内の生理的環境を健康に保つ」「感覚刺激の鈍麻を解消し、常に新鮮な気持ちで学習する」「社会との関わりを狭めず、できるだけ広げようとする」こと、何より「無理はしない(ストレスに感じない)」ことが大切と思います。医療でも機械でも行政でも友人でも、何でも頼りにすれば良いと思います。 今後、世界中の先進国で、認知症は社会問題になるでしょう。しかしながら、認知症患者数の増加は、人類の繁栄と現代医学の成果とも言えます。これまでは、老化の影響も含めて、先に身体のどこかが悪くなり、社会的に問題となるほど、認知症の患者さんが目立ちませんでした。そして、科学の発達とともに、様々な病気や怪我を克服し続けた結果、とうとう、まだ人類の手が届かぬ「脳機能」の障害が顕在化したのです。これは、がんと同じく、他の病気で死ぬことが少なくなったことの裏返しです。 認知症の有病率が改善? 一方で、興味深い、明るい事実もあります。それは、図4Bの参考資料に記載されているのですが、実は2012年の調査と比べると、2022年では認知症の有病率が改善しているのです。ただし、軽度認知障害は改善していないことに注目です。これは、つまり、軽度認知障害から認知症に病態の進行する患者が減ったことを意味しています(少なくとも、その可能性が高い)。これは日本だけではなく、先ほど触れたランセットの常任委員会も、調査のたびに同様の改善傾向があると報告しています。これは、社会全体の健康意識が増加して、結果的に予防効果が高まったのかもしれません。しかし、予断は禁物です。同じ報告では、新型コロナ禍によって、認知症が増えた/増える可能性も指摘されています。人類社会が、とんだトラブルに巻き込まれる可能性も、頭の片隅に置いておくべきなのでしょう。 さて、年齢的には五十路を超えた私も、そろそろ認知症の心配を始めた方が良いのかもしれません……が、今のところは、何とか「気のせい」の延長程度。笑い話で済んでいます。皆様も、ご自愛くださいね。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||